2025年、夏の振り返りシリーズ。今回は株主優待に関して振り返りたいと思います。当方は株主優待といえば「クロス取引(権利日だけ保有して優待だけを手に入れる手法)」も多く紹介していますので、その視点も含めて状況などを振り返りたいと思います。

株主優待タダ取り、クロス取引とはなんぞや?という方は上記記事から読み進めていただけると幸いです。2009年頃に公開している古い記事ですが、15年以上経った今でも同じように取り組める長生きしている手法ですので、今から試しても役には立つでしょう。

そして、当方は2010年以降、軽く一覧にして得した金額を概略で計算して載せています。15年以上の実績も確認しようと思えば可能です。

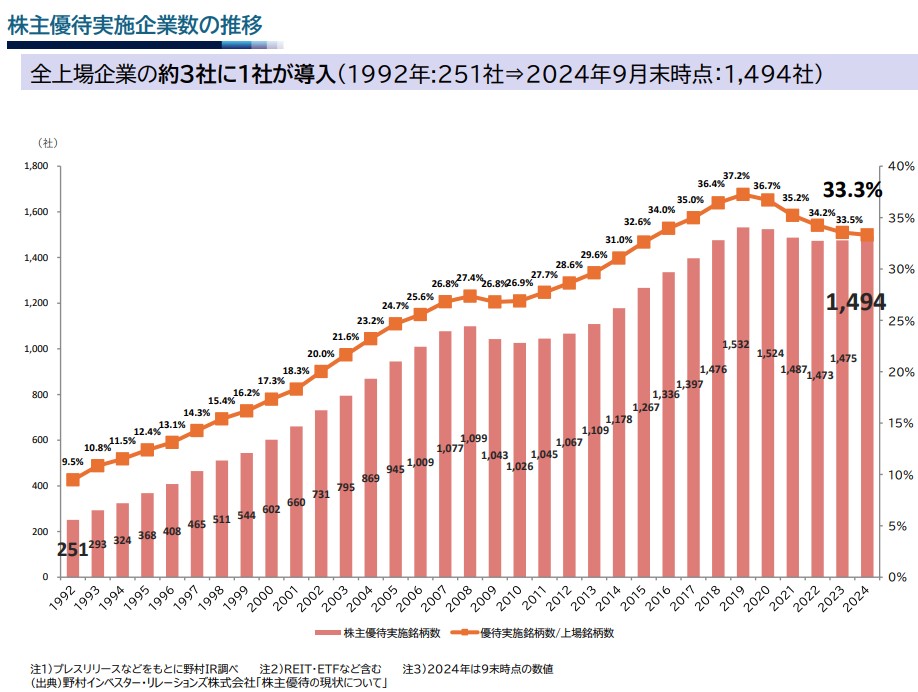

さて、2025年の夏に振り返る株主優待の現状ですが、カタログギフト系の楽しかった優待(オリックスが代表例)などは結構姿がなくなっているクロス優待族にとっては寂しい状況に進んでいます。一方で新規優待導入企業などもあり、株主優待実施企業の数は上方向で踊り場の時期と言えるかもしれません。

面白いことに2025年には日本証券業協会から「株主優待の意義に関する研究会」というようなワーキンググループが立ち上がっており考察がなされておりレポートもでています。

株主優待の意義に関する研究会 報告書 (概要)ー株主優待の意義についてー

PDFの内容を参考に現状を観察してみましょう。

まず1992年から最近までの30年近くでの優待実施企業数をまとめています。1992年から比べると現在は5倍近くに実施企業数が増えており、また上場企業に対する優待実施企業の割合も増加しており、現状は約3社に1社が優待を導入している状況です。ここ数年は先程も述べたように踊り場的な状態で優待を取りやめる企業も増えていて、3社に1社程度というのが続きそうな雰囲気です。

ここ最近で長く株主優待を廃止する企業の多くが「公平な利益還元」を挙げています。次に多いのが上場廃止、景気が悪い時は業績悪化としていますが、「公平な利益還元」という理由付けで株主優待を止めるところが多いですが、実情を見ると本音は色々ありそうではあります。「無駄なコスト」と考えるようになるところも多かったり、大口さんは優待より配当の方が嬉しかったりで不公平をなくせるなどあるでしょう。

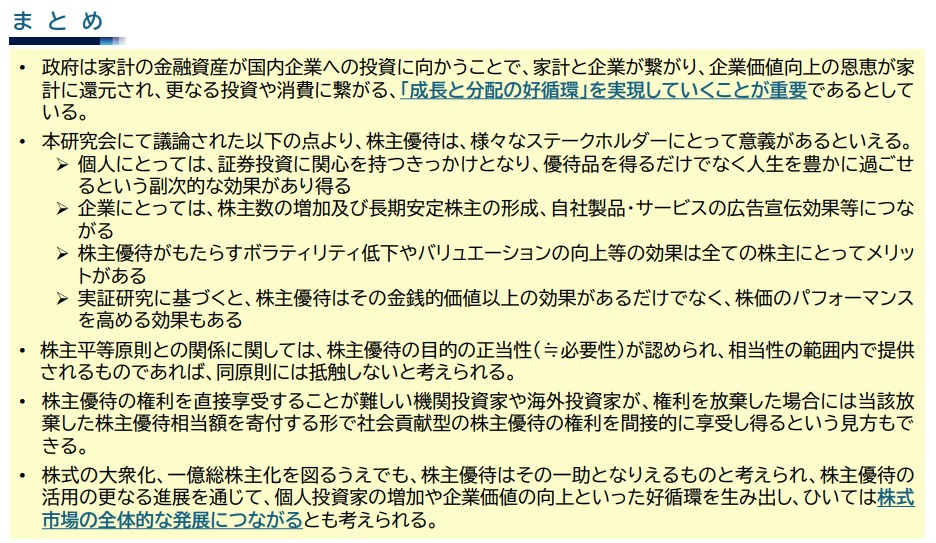

ワーキンググループの資料のまとめでは、基本的には「株主優待を好意的」にまとめています。推進派の理由付けを行っている感じですね。実際にデータでも株主優待を実施するほうが「株主数増加」「ボラティリティの低下」「バリエーションの上昇」が認められ、さらに「株主優待制度のコストは他の株主還元策に比べて極めて低い」という注意書きまでされています。

優待導入によるコスト増なんで事が言われていますが、注意書きで「株主優待制度のコストは他の株主還元策に比べて極めて低い」と書かれているぐらいですから、企業さんはコスト増と公平性を考えて優待廃止という手は今後はあまり打ってほしくないと感じたりしますね。

また株主優待は「個人投資家に強い魅力」となるのは間違いないです。国の政策的にも株式投資の大衆化を進めるうえでは一助になっていますので、日本という国の固有の文化としても積極的に推進される世の中になって欲しいところですね。また株主平等原則からくる不平等性については、「相当性の範囲内」て提供されるというのが重要と感じられます。

金銭的価値でQUOカードや電子マネーギフトで、非常に高い優待利回りで導入する上場企業も昨今増えてきていますが、そういう施策で株主優待新設企業が増えるのはあまり好ましくない状況だと感じていて、もう少し控えめにおまけ感覚でも貰って嬉しいレベルでの株主優待に抑えるというのが良いと言えるかもしれません。

年1回か2回、日本で言えば「お中元」「お歳暮」という文化があるように、毎年お世話になっていますのギフトレベルでの優待が良さそうな感じがします。ざっくりワーキンググループのレポートを見ても、株主優待がいきなりかなり減ることはなく、今後も3分の1ぐらいの上場会社は適度な優待を続けてくれそうというのはあるかもしれません。

株主優待に関する最近の動向で他に大きいものが「デジタル化」「長期保有制度導入」です。デジタル化は単純に優待コスト削減に効果ありですが、ものが届かないことでそっけなさがありギフト効果は下がってそうなことと、デジタルデバイスが使い切れない、もしくは拒否する傾向のある人には無駄な優待になってそうです。

長期保有制度導入は「一時的に株を買うような取引(クロス売買)、優待イベント投資」の防止に繋がることと、さらに長期保有を掲げることで優待が継続するという安心材料になっているとのことですが、個人的には長期保有制度はあまり安心材料にはなってないと考えています。逆に株を長期保有させられるリスクだけ増えて、優待廃止リスクは変わらず残っている印象です。

長期保有に対する優遇は、一見様にも最低限の優待を出しておいて、さらに長期保有で手厚く増量なり倍増するという導入方法のほうが万人に好まれている気がしますね。

株主優待クロス取引の状況ですが、証券会社各社が「逆日歩のかからない一般信用売建」を導入してから数年経ち、在庫の需給面では明らかに供給不足で早取り合戦が形骸化しています。個人的には広く浅く緩やかに多くに人が小さな幸せを楽に手に入れるような取引条件になっていて欲しいと思っており、現状はやや参加するのがしんどいといったところでしょうか?

株主優待の人気は相変わらず高いですので「ミイラ取りがミイラになるような」、制度信用でクロスして、高い逆日歩を払って損して優待を手に入れている人も増えていそうです。そういう意味で、あまり人気が高まりすぎるほどのお得な優待銘柄は増えずに、程々にみんなが楽しめるような銘柄の復活を期待したいところです。オリックスを代表とするリース会社系の優待内容と出し方ぐらいがちょうどよかったと思うのに、そういう銘柄の優待が多く廃止されていて、不動産業などで株価上昇を狙って優待ホイホイでの新設が多いのが残念かもしれません。

またデジタル化ではプレミアム優待倶楽部の仕組みは良いと思いますが、こちらも導入企業は「優待ホイホイ」っぽさが強く、プレミアム優待倶楽部のポイント価値は額面の半分ぐらいと受け止めてチェックしておく必要がありますね。

いずれにしても長年お世話になっている株主優待です。今後も増減はありつつも、今ぐらいの状況が長く続いてくれれば幸いです。